「梅野と坂本」2人の正捕手がいる阪神

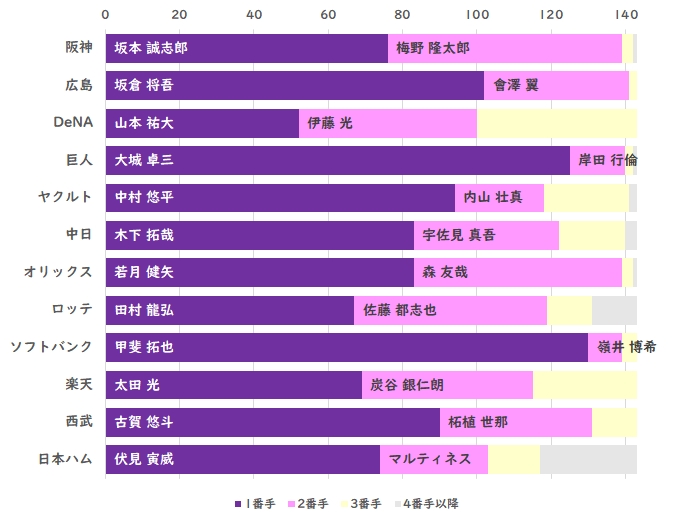

各球団のキャッチャーをスタメン出場回数(2023年シーズン)別にくらべてみるとこうなります。

1人の選手が正捕手として試合に出続けるというのは過去のものとなっていて、最もスタメンが多かった選手でもソフトバンクの甲斐 拓也で130試合(143試合中)。次いで、巨人の大城 卓三の125試合です。

シーズンを一人のキャッチャーで回しているといえるのは、この2球団くらい。

あとは2番手捕手の出番がどのチームにもかなりあります。

2023年アレを達成した阪神のスタメン捕手は坂本 誠志郎76試合、梅野 隆太郎63試合。

梅ちゃんにケガがあったことが影響していますが、2人でシーズンを回しました。

来期(2024年)も、この2人体制で良さそうですよね。

なにせ、キャッチャー一人で回しているのがソフトバンクと巨人。

なんか「昔は強かったのチーム」って感じなんですよね。

坂本&梅野でアレンパ目指しましょう!

12球団の正捕手事情をチェック(2022年記事)

「阪神は正捕手を固定して戦うべき!」

最近、よく聞くフレーズですが各チームの正捕手事情はどうなのでしょうか?調べてみました。

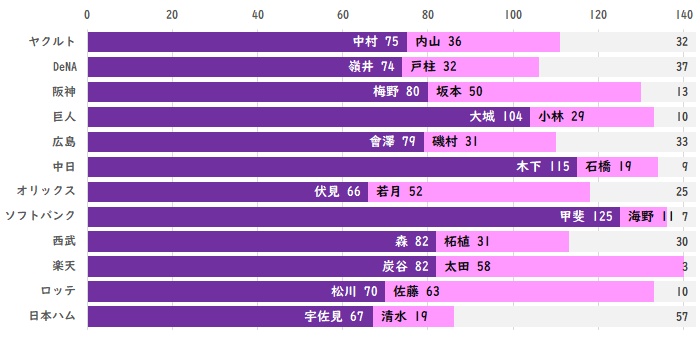

2022年シーズン12球団のスタメン捕手(1番手と2番手)

数字がスタメン捕手での出場試合数

2022年シーズンで見ると、阪神は優勝チームのヤクルトやオリックスよりも1番手捕手のスタメン出場回数が多くなってます。梅ちゃんの80試合は少ないようですが、ヤクルト中村、オリックス伏見のほうが少ない。

セ・リーグで最もスタメン捕手が固定されていたのは最下位の中日で143試合中115試合で木下がスタメンでした。「強いチームはキャッチャーが固定されている」説があやしくなってきましたね。

ただ、これは1シーズンだけの数字。

過去3シーズンでふり返ってみました。

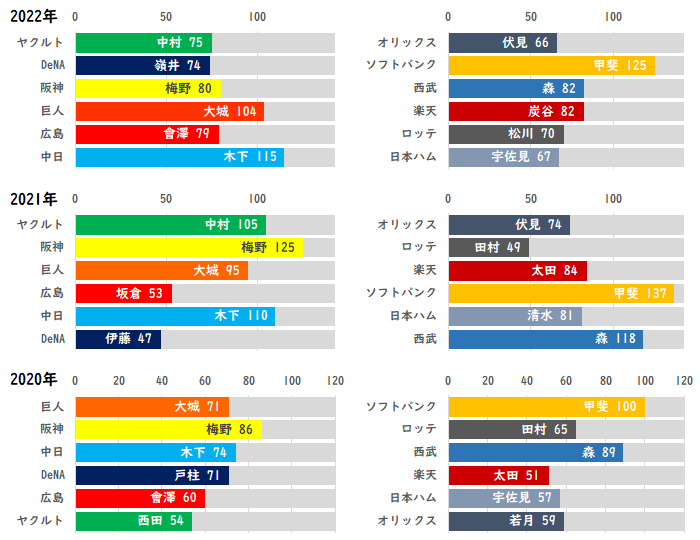

スタメンで最も多く出場した捕手(2020〜22年12球団)

チーム名はリーグ成績順。数字がスタメン捕手での出場試合数。2022年、2021年はシーズン143試合、2020年は120試合

セ・リーグでは2020年と2021年は阪神が最も正捕手を固定してたんですね。

パ・リーグも含めて固定されていないチームのほうが多いんですね。

ただ、阪神の場合は、この3年で見て最も梅ちゃんがスタメンで出場していた2021年が最も優勝に近づいたシーズンでした。岡田監督は、正捕手をある程度固定する方針を掲げています。

来期は、正捕手「梅野」でアレを!

梅ちゃんには「FAで阪神を出なくてよかった」と思えるシーズンになってもらいたいです。

最近の阪神は捕手を固定させている(2020年記事)

2020年シーズンの開幕シリーズ三連戦は先発捕手が3試合とも違いました。

開幕梅野、2戦目原口、3戦目坂本。で、巨人に三連敗。

キャッチャーは梅野で固定すべき。

優勝チームには、しっかりしたレギュラー捕手がいるものだ。

と矢野監督が叩かれましたよね。これに対し、シーズンオフに矢野監督はキャッチャーは固定すべきという考え方は古いのでは?と反論していました。

そこで、阪神とセパ両リーグの優勝チームのレギュラー捕手出場試合率を調べてみました。

年間での捕手としての出場試合数が最も多い選手をレギュラー捕手とし、その選手の捕手としての出場試合数÷年間試合数=レギュラー捕手出場試合率としています。

【レギュラー捕手出場試合率】優勝チームも80%未満が多い

| 阪神 | セ優勝チーム | パ優勝チーム | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020年 | 梅野 | 80.8% | 巨人 | 大城 | 70.8% | ソフトバンク | 甲斐 | 86.7% |

| 2019年 | 梅野 | 90.2% | 巨人 | 小林 | 63.6% | 西武 | 森 | 89.5% |

| 2018年 | 梅野 | 92.3% | 広島 | 會澤 | 72.0% | 西武 | 森 | 56.6% |

| 2017年 | 梅野 | 78.3% | 広島 | 會澤 | 74.1% | ソフトバンク | 甲斐 | 71.3% |

| 2016年 | 原口 | 60.8% | 広島 | 石原 | 74.1% | 日本ハム | 大野 | 75.5% |

| 2015年 | 藤井 | 49.7% | ヤクルト | 中村 | 94.4% | ソフトバンク | 高谷 | 65.0% |

| 2014年 | 梅野 | 59.7% | 巨人 | 阿部 | 77.1% | ソフトバンク | 細川 | 77.8% |

| 2013年 | 藤井 | 77.1% | 巨人 | 阿部 | 82.6% | 楽天 | 嶋 | 92.4% |

| 2012年 | 藤井 | 55.6% | 巨人 | 阿部 | 80.6% | 日本ハム | 鶴岡 | 80.6% |

| 2011年 | 藤井 | 68.1% | 中日 | 谷繁 | 69.4% | ソフトバンク | 細川 | 66.0% |

80%以上

過去10年の優勝チームでレギュラー捕手出場試合率が80%を超えたのは、セ・リーグが3回、パ・リーグが4回。どちらも80%未満のチームのほうが多くなっています。

80%未満ということは、レギュラー捕手が捕手として出場しない試合が年間に20%以上(5試合に1試合以上)あることを意味しています。

優勝するチームは捕手を固定しているはガセですね。

2018年以降は梅野の捕手出場率が高い

阪神の場合は、梅野が2018年から3年連続で80%超え。

故障で登録抹消があった2020年シーズンも80%以上なのでかなり高い数値です。

その前の2017年からセ・リーグ優勝チームより捕手出場率は高いんですね。

キャッチャーを固定してないから優勝していないも完全なガセ。

他チーム(優勝チーム)を見てわかるように、正捕手であっても適度な休みを入れながらが年間を通して出場するのが最近のトレンドとなっています。